Notion神话, 为何在中国水土不服?

- 2025-08-16 18:34:23

- 355

曾被誉为“效率神器”的Notion,在全球范围内掀起了知识管理的热潮,却在中国市场频频遇冷。是产品理念不接地气,还是用户习惯难以迁就?本文从产品逻辑、用户生态、商业模式等多个维度切入,深度剖析Notion在中国“水土不服”的根源,并探讨本土替代品崛起背后的机会与挑战。

一场席卷全球的“效率革命”与它的中国困境

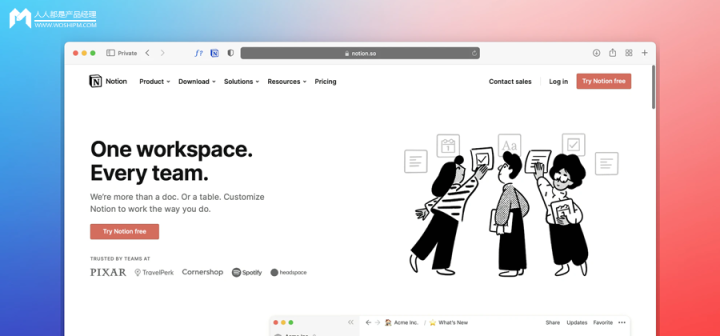

在近几年的全球互联网圈,如果你还没听说过Notion,那你可能就有点“村通网”了。这款打着“All-in-oneWorkspace”(一体化工作空间)旗号的笔记应用,像一阵风暴席卷了数字游民、效率爱好者和知识工作者的圈子。一时间,“用Notion构建第二大脑”、“打造你的数字人生操作系统”等口号不绝于耳。

它那极致简洁的界面、乐高积木般自由组合的“Block”(块)概念、强大的Database(数据库)功能,共同构建了一个诱人的神话:在这里,你可以整合笔记、管理项目、追踪待办、撰写文档……理论上,你可以用它取代数十个不同的App,实现真正的一站式信息管理。

当初,我也是这个神话的忠实信徒。我被它那个充满未来感的理念所吸引,幻想着终于能有一个地方,可以优雅地安放我所有的思绪、计划和资料。看着YouTube上那些博主们展示的、如同艺术品般精致的个人主页,我心潮澎湃,迫不及-待地投入了大量时间去学习、去搭建、去模仿。

但随着时间的推移,这份最初的激动与热情,逐渐被日复一日的卡顿、复杂的功能和无尽的折腾所消磨。我开始意识到,这个在世界范围内被奉为圭臬的效率神器,对于咱们“中国宝宝体质”来说,似乎有点水土不服。理想中那个能帮我节省时间的工具,反而成了消耗我时间最多的东西。

最终,我选择了放弃。而这个决定,也让我开始反思一个更深层次的问题:我们到底需要一个什么样的工具?当我们在追捧一个工具时,我们追捧的究竟是效率本身,还是那个看起来很有效率的“姿态”?

Notion神话的构建——它为何如此迷人?

要理解Notion在中国的困境,我们必须先理解它为何能在全球范围内取得如此巨大的成功。Notion的吸引力是多维度的,它不仅是一个工具,更是一种文化现象。

“All-in-one”的终极幻想

在Notion出现之前,一个典型的知识工作者的数字工具箱可能是这样的:用Evernote/OneNote做笔记,用Trello/Asana管项目,用Todoist/Things列待办,用GoogleDocs/Word写文档,用Excel/Airtable做表格。信息被割裂在不同的孤岛上,切换和整合的成本极高。

Notion的出现,精准地击中了这个痛点。它承诺将所有这些功能融为一体。这种“一站式解决”的愿景,对于长期被信息碎片化所困扰的用户来说,具有致命的吸引力。它描绘了一个理想的工作流:你可以在一篇会议纪要里,直接@一篇相关的项目文档,并插入一个关联的任务待办列表,而这一切都在同一个应用内无缝发生。这个故事,本身就足够性感。

自由与美学:数字世界的“乐高游戏”

Notion的核心是“Block”(块)和“Database”(数据库)。万物皆为块,你可以像搭乐高积木一样,自由地拖拽、组合页面上的任何元素。这种极致的自由度,让每个用户都能搭建出完全符合个人审美和需求的页面。

它的设计语言遵循极简主义,留白充足,排版优雅。用户可以轻松地添加封面、图标,调整字体和颜色,让自己的笔记和文档看起来像一本精心设计的杂志。在功能至上、界面普遍丑陋的效率工具世界里,Notion的美学无疑是一股清流。它让“做笔记”这件事,从一种枯燥的记录行为,变成了一种充满创造性的审美体验。

社区驱动的文化生态

Notion的成功,离不开其背后庞大而活跃的用户社区。在YouTube、Bilibili、Reddit、小红书等平台上,无数博主分享着自己的Notion使用技巧、模板和工作流。这些内容不仅降低了新手的入门门槛,更重要的是,它们构建了一种围绕Notion的亚文化。

“搭建Notion主页”本身成了一种爱好,一种可以展示个人品味和组织能力的社交行为。人们热衷于分享自己精心设计的Dashboard,交流各种高级函数(Formula)的用法,甚至催生了付费模板市场。Notion不再仅仅是一个工具,它变成了一个社交符号,一个代表着“自律、高效、有条理”的身份标签。当你向别人展示你复杂的Notion系统时,你仿佛也在展示一个更好的自己。

这种文化生态,极大地增强了用户粘性,也让Notion的吸引力从工具层面上升到了精神层面。

神话的破灭——Notion在中国的“水土不服”

然而,当这个全球性的神话传播到中国,它光鲜的外表之下,开始暴露出一个个让本地用户痛苦不堪的现实问题。这些问题并非吹毛求疵,而是实实在在影响着核心使用体验的“硬伤”。

绕不开的“墙”:延迟与卡顿是原罪

这是所有问题中最致命、也最无解的一个。

由于Notion的服务器部署在海外(主要是AWS的美国和欧洲节点),所有中国用户的数据请求都需要漂洋过海,穿过一道看不见的“墙”。这导致了极其不稳定的网络体验。

这种不稳定体现在方方面面:

加载缓慢:打开一个稍微复杂一点的页面,或者一个包含了几张图片的文档,加载圈能转上十几秒甚至几十秒。这种感觉,仿佛瞬间从5G时代穿越回了拨号上网的年代。

同步延迟与冲突:在多个设备间使用Notion,数据同步往往不及时。你可能在电脑上写了半天,手机上打开一看还是旧版本。更糟糕的是,如果网络不好,多端同时编辑极易产生冲突,导致内容丢失。

“薛定谔的保存”:最让人焦虑的是,你永远不知道在你输入内容后,它到底有没有成功保存到云端。尤其是在网络波动时,写下的一大段文字可能在你刷新或关闭页面后就消失得无影无踪。这种不确定性,对于一个以“可靠记录”为核心使命的笔记软件来说,是不可接受的。

对于一个效率工具而言,“快”和“可靠”是地基。当地基不稳时,上层建筑再华丽也失去了意义。当你每次想记录一个灵感,都要先忍受漫长的加载时,工具本身就成了效率的阻碍。

“本末倒置”的悖论:学习成本与生产力内耗

Notion的口号是提升效率,但很多人却在“如何用Notion提升效率”这件事上,花费了不成比例的时间,陷入了“生产力内耗”的怪圈。

陡峭的学习曲线:Notion“简单”的表象之下,是极其复杂的底层逻辑。Database的关联(Relation)、汇总(Rollup)、各种复杂的函数(Formula),其学习难度不亚于一门初级的编程语言。官方文档和主流教程又以英文为主,这进一步提高了国内用户的学习门槛。很多人花了大量时间,也只是学会了皮毛,无法真正发挥其强大功能。

“模板陷阱”与伪需求:面对复杂的功能,大多数人的第一选择是套用模板。但这又带来了新的问题。别人的系统是为别人的大脑和需求设计的,你直接拿来用,往往会觉得别扭、不顺手。于是你开始修改,删删改改,试图把它变成自己想要的样子。这个过程耗时耗力,最后你可能会发现,自己花了一整个周末,只是为了搭建一个待办列表,而这个列表可能用任何一个简单的待办App都能在五分钟内搞定。我们追求的到底是完成任务,还是拥有一个“看起来能帮我们完成任务”的完美系统?

“生产力之名,行拖延之实”:这是最隐蔽的心理陷阱。不断地美化界面、调整布局、研究新的模板和技巧,这些行为看起来都和“生产力”相关,能给人带来一种“我在努力变好”的错觉。但实际上,它可能只是一种变相的拖延症,让我们回避真正重要和困难的核心任务。当“折腾工具”本身带来的成就感,超过了“完成工作”带来的成就感时,工具就已经凌驾于目标之上了。

“移动优先”时代的错位:瘸腿的移动端体验

Notion的设计哲学是“桌面优先”的。它最强大的功能,尤其是数据库的搭建和复杂视图的编辑,都极度依赖鼠标和键盘。

然而,我们正处在一个“移动优先”的时代。尤其在中国,智能手机已经成为我们处理信息、安排日程、进行沟通的主要入口。我们习惯了在通勤路上、在午休间隙、在任何碎片化的时间里,用手机快速处理各种事务。

Notion的移动端App,在这种背景下显得格格不入。它不仅仅是功能的阉割版,在性能和体验上也差强人意。启动慢、加载慢、编辑操作繁琐、离线功能孱弱……想在手机上快速记录一个想法或者查看一个复杂的项目看板,体验非常糟糕。

当一个效率工具无法覆盖我们最高频的使用场景时,它的价值必然大打折扣。我们不得不把很多“快速记录”的需求,交给微信文件传输助手或者手机备忘录,然后再在某个时间点,坐到电脑前,郑重其事地把它们“搬运”到Notion里。这个流程本身,就是一种巨大的效率损耗。

回归本土——寻找更适合中国宝宝体质的替代方案

当意识到Notion的种种问题后,我开始把目光投向国内的同类产品。经过一番比较和试用,我发现,国内的应用虽然在“概念”和“故事”上可能不如Notion性感,但在解决中国用户的实际问题上,却有着得天独厚的优势。

速度与稳定:国产应用的核心竞争力

这几乎是所有国产替代品碾压Notion的第一优势。

它们的服务器都在国内,依托于阿里云、腾讯云等成熟的云服务,能提供极其流畅和稳定的网络体验。加载页面是秒开,多端同步几乎没有延迟,你再也不用为“是否保存成功”而焦虑。

这种“快”和“稳”带来的安心感,是无法用任何花哨功能来替代的。它让工具回归了本质——一个可靠、召之即来挥之即去的帮手,而不是一个需要你小心翼翼、耐心等待的大爷。

本土化生态的深度融合

一个好的工具,应该能无缝融入用户已有的工作流和生活场景。在这方面,国产应用完胜。

账号体系:你可以用微信、钉钉、飞书账号一键登录,而不是去记忆又一个独立的账号密码。

内容嵌入:你可以轻松地在文档里插入Bilibili视频、网易云音乐、高德地图、腾讯会议……这些都是我们日常高频使用的服务。

办公协同:以飞书、钉钉为例,它们的文档功能与即时通讯、日历、会议等办公场景深度打通。你可以在群聊里直接创建一篇文档,文档里的待办事项可以直接同步到负责人的日历里。这种系统级的整合,带来的是真正的工作效率提升,是Notion这种“局外人”无法企及的。

更懂中国人的功能与设计

国产应用在功能设计上,也更贴合中国人的使用习惯。

强大的表格能力:中国用户对Excel有着深厚的感情和使用惯性。飞书、腾讯文档等都提供了功能更强大、更接近Excel体验的在线表格,上手毫无难度。

开箱即用的高级功能:像思维导图、流程图、看板等功能,在很多国产应用里都是原生内置、开箱即用的,而不需要像Notion一样需要用户自己去“搭建”或者找模板。

更亲切的交互:从界面语言到交互逻辑,都更符合我们熟悉的模式,大大降低了学习和使用的门槛。

以飞书为例的深度剖析:

在我试用的所有产品中,飞书文档是目前我认为最能平替甚至在某些方面超越Notion的本土化选择。

流畅性与可靠性:这是基础,飞书做得非常出色。多端同步、离线使用、协同编辑的体验都堪称顶级。

“一体化”的务实诠释:飞书对“All-in-one”的理解,不是Notion那种“把所有东西都建成数据库”的哲学,而是“把工作需要的所有工具无缝连接起来”的实践。它的文档、表格、即时通讯、日历、视频会议、云盘等模块之间高度协同,形成了一个真正闭环的“工作空间”。

功能强大且易用:它同样支持块概念,可以在文档中自由插入各种内容模块。它的多维表格,在易用性上远胜于Notion的数据库,同时也能实现看板、甘特图等多种视图,满足项目管理的需求。

背后大厂的信任背书:飞书由字节跳动出品。将自己的核心数据和知识库托付给一个国内一线大厂,相比于一个随时可能因各种原因无法访问的海外应用,无疑要安心得多。你不用担心它会轻易倒闭,或者某天突然就用不了了。

当然,语雀、腾讯文档、金山文档等也都是非常优秀的选择,各有侧重。关键在于,它们都解决了Notion最核心的“水土不服”问题。

结论:打破“工具神话”,回归效率本质

Notion毫无疑问是一款伟大而创新的产品,它启发了无数人对个人信息管理的重新思考。但伟大,不等于普适。

我们对工具的迷恋,很多时候源于一种“只要拥有了神器,就能成为高手”的错觉。我们热衷于谈论各种工具的优劣,花大量时间去配置和美化它们,仿佛这能让我们离理想中的“高效自我”更近一步。

但真正的效率,从来不在于你用的是不是最酷、最潮、功能最强大的工具。它源于清晰的目标、合理的规划、专注的执行,以及对自我工作习惯的深刻洞察。

工具应该是我们手臂的延伸,而不是我们大脑的枷锁。它应该让我们更专注于创造本身,而不是沉迷于创造工具。一个好的工具,应该是“润物细无声”的,它在你需要时能立刻出现,在你不需要时能安静地退到幕后,你甚至感觉不到它的存在。

所以,如果你也正挣扎在Notion的卡顿和复杂性中,不妨勇敢地“断舍离”。去尝试一下那些更接地气、更稳定流畅的国产应用。

打破对“神器”的盲目崇拜,把花在折腾工具上的时间,还给真正重要的思考和行动。这,或许才是通往高效的唯一路径。

- 上一篇:沈佳润美美桑内传到郑秀妍了

- 下一篇:生万物破万